После ухода в отставку князь Федор Иванович Паскевич с особой энергией погрузился в собирательскую деятельность. Как пишет в своих мемуарах граф С.Д. Шереметев, который хорошо знал супругов Ф.И. и И.И. Паскевичей, оставив двор, «князь ушел в себя и живет жизнью мудреца и мыслителя, находя утешение в художествах».

Результатом этого «утешения» и был готовившийся в течение 12 лет к изданию каталог предметов искусства, экземпляр которого теперь имеется в нашем распоряжении. Он включает 2249 наименований, разделенных по материалам и видам искусств на 17 глав.

Самый большой раздел составляет группа «Гончарное производство» (1293 изделия), разбитая на глину, фарфор и фаянс, которые, в свою очередь, систематизированы по государствам-производителям. Только Мейсенской фабрики здесь насчитывается 332 предмета, китайского и японского фарфора – 231 предмет, Севрской королевской мануфактуры и французского производства XVIII – начала XIX века – 35.

В издании приведено 60 картин, в том числе произведения художников Ремрандта, Баччарелли, Грёза, Верне, Айвазовского, Крюгера, Зиччи, Суходольского. В него включены и отдельные образцы бронзы («Портретные изображения», «Модели памятников», «Смешанные предметы»), резьбы по дереву и по кости, мебель с каминами. Самостоятельно выделены табакерки и коробки (шкатулки). Эти 80 драгоценных вещиц, изготовленных из золота, серебра, черепахи и тонко декорированных, по праву относятся к произведениям ювелирного искусства. При этом в каталоге имеются главы «Золотых и серебряных дел мастерство», «Часовых дел мастерство», раздел «Резные камни» в «Каменном деле» и другие. Отдельным блоком скомпонованы трубки, веера, миниатюры, стекло и эмаль.

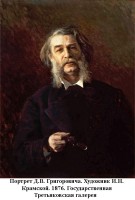

Обращает на себя внимание, что в главе «Ткани», открывающей каталог, приведены и 4 наименования рукотворных изделий самой княгини Ирины Ивановны Паскевич. При этом означено, что вышитое ею цветным шелком декоративное панно, «представляющее лестницу с вазой, увешанной цветами, на нижней части два фазана», удостоилось почетной медали Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве в 1882 году. А для ее панно на тему Австралии, состоящего из 15-ти элементов, картоны (рисунки) были сделаны художниками-профессионалами Д.В. Григоровичем, Н.Е. Маковским, К.Н. Филипповым. В описях Гомельского дворца также встречаются вышитые Ириной Ивановной каминный экран, ширма, скатерти.

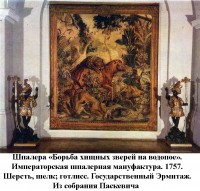

Благодаря детальному описанию художественных тканей в каталоге перед нашими глазами еще возникают выполненные в технике узорного ткачества, шитые золотом, серебром и бисером занавеси, ковры и покрывала старой китайской работы, кашемировая индийская шаль, голландский, французские, немецкие гобелены и прочее. Шпалера «Борьба хищных зверей на водопое» в 1918 году поступила в Эрмитаж. Сотрудники этого музея относят ее к произведению 1757 года Петербургской императорской шпалерной мануфактуры, вытканному способом готлисс по картине французского живописца Ф. Депорта, известного художника «королевской охоты» при дворе Людовика XIV. Этот огромный гобелен размером 3,15х2,80 м в настоящее время находится в постоянной экспозиции Зимнего дворца.

Немало и других опубликованных в книге произведений искусства мы можем распознать в современных музейных предметах. То, что перед нами предстает, вызывает восхищение своей редкостностью, неповторимостью и мастерством исполнения. Пожалуй, наиболее ценные из них поступили в Государственный Эрмитаж. К его раритетам эпохи Ренессанса относятся такие предметы из собрания Ф.И. Паскевича, как витраж «Знаменосец из Левенталя», сделанный по рисунку Ганса Гольбейна Младшего в Цюрихе в 1551 году, и блюдо с двухсторонней росписью по меди на библейско-мифологическую тематику, выполненное во Франции в Лиможе – прославленном центре эмальерного искусства.

Тут и шедевр Севрской королевской мануфактуры XVIII столетия – колоссальная фарфоровая ваза, ныне находящаяся в Эрмитаже. Изначально ее приобрел русский вице-канцлер А.А. Безбородко и привез в Санкт-Петербург, где вазу стали называть одной из достопримечательностей российской столицы. Каким образом и когда она попала в коллекцию Ф.И. Паскевича, сказать трудно.

Как и остается непонятным, почему две другие севрские вазы, внесенные в каталог под №352–353 и отмеченные составителем как «пара тех, которые находятся в собрании Екатерины II в Павловске», были разъединены с павловскими. Вот их описание в каталоге: «Вазы пара, фарфоровые, с длинным горлом, украшенные гирляндами из плюща, двумя сидящими сатирами-детьми по бокам и четырьмя поясами из белого матового бисквита по синему поливному фону. Севрской фабрики времени Людовика XIV. Вышина 1 арш., 3 верш., 4 дюйма». Они были запечатлены на фотографии интерьера Гомельского дворца в начале XX века, упоминались в дворцовых описях, но не сохранились до наших дней. В то же время их вторая пара сегодня по-прежнему находится в Государственном музее-заповеднике «Павловск».

На основе приведенных нами примеров можно сделать бесспорный вывод: князь Федор Паскевич был человеком, посвященным в понимание ценности прекрасного. Недаром в 1869 году он становится Почетным членом Императорской Академии художеств. Примерно в этот же период параллельно с занятием коллекционированием Федор Иванович активно сотрудничает с Императорским обществом поощрения художников (художеств – после 1882 г.) – благотворительной организацией, цели которой обозначены уже в самом названии. Общество организовало художественно-промышленный музей, содержало «Рисовальную школу для вольноопределяющихся», которая готовила к поступлению в Академию художеств.

После кончины Ф.И. Паскевича (1903) Николай Рерих, как секретарь Общества, напишет: «При упоминании его имени нельзя не указать на его труды, принесенные на пользу Общества: в течение 13 лет он был деятельным членом комитета, являлся щедрым жертвователем при создании художественно-промышленного музея, затем он пожертвовал крупный капитал, на проценты с которого выдаются ежегодные премии на конкурсах Общества по живописи на фарфоре и фаянсе» (Санкт-Петербургские ведомости. 1905. № 25). И позже, в 1914 году, когда шла Первая мировая война, тот же Рерих, бывший тогда директором Рисовальной школы, предложит установить именные классы, что «явилось бы достойным увековечением имен высоких и полезных Школе» (Ю.Ю. Будникова «Память вечная». История одного издания. Сайт Санкт-Петербургского Музея-института семьи Рерихов). В том числе была учреждена Мастерская фарфора имени Светлейшего князя Ф.И. Паскевича. Федор Иванович особо благоговел к этому материалу, сделав его излюбленным предметом коллекционирования, фарфоровые изделия заняли больше половины каталога собрания, бесчисленное количество их находилось в залах Гомельского дворца.

Например, в одном из помещений первого этажа дворцовой башни, обращенном в сторону Лебяжьего пруда, по стенам были развешены 88 гипсовых консольных полок рокайльной формы для демонстрации богатого комплекса фарфоровых ваз Ф.И. Паскевича. Такой прием был признанным в узких кругах владельцев художественных собраний во второй половине XIX века. В особняке обладателя одной из крупнейших коллекций прикладного искусства в Петербурге, промышленника и банкира А.А. Половцова, также бывшего страстным собирателем фарфора, стены кабинета были довольно густо заполнены навесными консолями, соответствовавшими размерам выставленных на них ваз. Аналогичные интерьерные детали находились в гобеленовой гостиной Юсуповского дворца в Петербурге, украшали залы императорских резиденций в Гатчине и Царском Селе.

Единство с роскошными дворцами российской столицы и пригородов прослеживается в петербургском и гомельском домах Паскевича не только в способе показа художественных ценностей, а и в желании пропагандировать эти собрания в виде тиражированных полиграфических изданий. Впервые, как писал в 1914 году в журнале «Старые годы» российский искусствовед и издатель Петр Вейнер, были напечатаны описи предметов, находящихся в Царском Селе и Гатчине. Так в 1884 году вышла брошюра «Гатчинский дворец. Опись предметам, имеющим преимущественно художественное значение». Она принадлежала к серии книжек, посвященных разным дворцам. Автор не обозначен, пишет Вейнер, но известно, что таковым был Д.В. Григорович, пользовавшийся репутацией знатока прикладного искусства.

Имя Дмитрия Васильевича Григоровича нам известно в большей степени как писателя с его знаменитыми произведениями «Антон Горемыка» и «Гуттаперчевый мальчик». А то, что с 1864 года около 20 лет он был секретарем Общества поощрения художеств и сам писал картины (в т.ч., как мы упомянули выше, – картоны для панно-вышивки Ирины Ивановны), явно свидетельствует о его близком знакомстве с Ф.И. Паскевичем. Не вызывает сомнения, что каталог его художественной коллекции тоже составлял Григорович. Для сбора сведений Дмитрий Васильевич мог приезжать и в Гомель, где написал акварельную работу «Красная гостиная в Гомельском замке». При Паскевичах она висела в красной гостиной, потом еще значилась в довоенных описях музея, а ее нынешнее местонахождение неизвестно.

В результате нашего знакомства с «Каталогом предметам искусства…» следует отметить, что он дает нам представление о собрании Ф.И. Паскевича только до 1885 года, даты издания книги. То есть он не соответствует более позднему составу коллекции, до конца жизни князя в 1903 году и потом до революции, когда всем имуществом Паскевичей распоряжалась Ирина Ивановна и могла делать ее пополнение.

Здесь также в большинстве своем отсутствуют художественные и исторические ценности, перешедшие к Федору Ивановичу от отца-фельдмаршала на правах наследования. Например, нет в каталоге эксклюзивных ваз, изготовленных по специальному заказу на Императорском фарфоровом заводе и подаренных Ивану Федоровичу императором Николаем I. Они находились в Гомельском дворце и восхищали всех своими гигантскими размерами и высоким уровнем художественного исполнения.

Нет им же подаренных фельдмаршалу напольных канделябров из хрусталя работы Императорского стекольного завода и мраморной скульптуры придворного художника прусского короля Фридриха Вильгельма Х. Рауха с изображением Николая I, сидящего на пьедестале с мечом в руке, которая была помещена в каменную нишу из Ахалциха.

Не упоминается в книге и сама ниша, в то время как в разделе «Каменное дело» есть два камина из красного и белого мрамора и беломраморный фонтан, выполненный по бахчисарайскому образцу. Фонтан и белый камин сохранились в петербургском особняке Паскевичей на Английской набережной.

Напрашивается вывод, что Федор Иванович внес в каталог только предметы, «составляющие собрание князя…», т.е. собранные им самим. И тем ярче нам представляется коллекционерский опыт Ф.И. Паскевича, благодаря чему мы можем оценить его собственный вклад в пополнение семейной сокровищницы предметами искусства и антиквариата.

Все накопленные факты убеждают нас также в том, что в целом художественная коллекция князей Паскевичей относилась к одному из богатейших частных собраний Российской империи. И сегодня ее сохранившаяся часть представляет большой интерес для исследователей, ожидая дальнейшего детального поиска и изучения.

Татьяна Литвинова,

кандидат искусствоведения, зав. художественным отделом музея